成年後見人とは?成年後見人制度をわかりやすく解説

どうも、もりくみこです。これから成年後見制度の利用を考えている人に、私自身の経験を踏まえ、成年後見人制度をわかりやすく解説していきます。

成年後見人の読み方

成年後見人は、「せいねんこうけんにん」と読みます。

後見人制度の種類

後見人(こうけんにん)には、保護される人の年齢によって次の2種類あります。

| 成年後見人(せいねんこうけんにん) | 保護される人が18歳以上の「成年」 |

| 未成年後見人(みせいねんこうけんにん) | 保護される人が18歳未満の「未成年」 |

また、成年後見制度には、保護される人の症状に応じて次の3種類あります。

| 成年後見人 | 保護される人が事理を弁識する能力を「欠く常況」 |

| 保佐人(ほさにん) | 保護される人の事理を弁識する能力が「著しく不十分」 |

| 補助人(ほじょにん) | 保護される人の事理を弁識する能力が「不十分」 |

また、成年後見制度には、始まり方の違いによって次の2種類あります。

| 法定(ほうてい)成年後見人 | 本人の判断能力が低下してから、親族等が裁判所に申し立てて選ばれる後見人 |

| 任意成年後見人 | 本人の判断力があるうちに、将来判断力が衰えたときに備え、本人と任意後見契約を結ぶことでなる後見人 |

一般的に、法定成年後見人のことを「後見人」と言い、任意成年後見人のことを「任意後見人」と言います。

ここでは、法定成年後見人について、詳しくお話します。

成年後見人制度とは?後見人の意味

成年後見人制度は、一言でいうと、

- 未成年

- 認知症

- 知的障害

- 精神障害

などの人たちを保護する目的で作られた制度です。

未成年や認知症の人を保護する人を「後見人(こうけんにん)」、保護される人を「被後見人(ひこうけんにん)」と言いいます。

どのように保護するかというと、認知症や知的障害者のような人たちの法的な行為能力、つまり契約などをすることを弁護士、司法書士等の他の人に任せることで守るというものです。

例えば、認知症で痴呆になってしまった親が高額な投資商品の購入や自宅の売却といったことを日々繰り返ししてきたら、一大事です。

認知症を理由に契約を取り消すことはもちろんできますが、残念ながら、相手方が納得してくれなければ契約の取消や無効を争うために訴訟をするしかありません。

訴訟になった場合、

- 判決が出るまでに何年もかかる。

- 契約の取消しや無効の判決が出るとは限らない。

- 弁護士報酬の額は、依頼人が受ける利益に応じて決まるため、投資や不動産の売却等による取引額が高くなればなるほど、弁護士報酬も高くなる。

といったことになり、取り消すのに大変苦労します。

そこで、「痴呆になったこと(認知症)」についてきちんと医師の診断書がある人については、予め、契約などの法的な行為については、本人に代わってできる人をきちんと決めて、その人にお願いすることで認知症等の人を保護しましょうというのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。

そして、後見人が選任されると、被後見人の行う行為で認められるのは日用品の購入のみになり(民法第9条)、被後見人が自宅を売却するといったその他の法律行為をしても取り消すことができます。

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」とは、つまり、「日用品の購入その他日常生活に関する行為に限っては、取り消すことができない」ということです。

成年後見人(せいねんこうけんにん)とは

成年後見人は、痴呆になったような意思能力が無い人に代わって、その人のために、契約などの法的な行為をする権限を与えられた人です。

成年後見人は、家庭裁判所に対して、「後見人をつけてください」という申し立てをして初めて裁判所によって選任されます。

この申し立てのことを「後見開始の審判(こうけんかいしのしんぱん)」と言います。

「後見人をつけてください」という申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族等、限られています。

(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

誰が後見人になるかは、家庭裁判所に一存されています。

家庭裁判所が後見人を選ぶことを「後見開始の審判」と言い、家庭裁判所に選ばれた人が「成年後見人(せいねんこうけんにん)」です。

ちなみに、厚生労働省のページには、後見人について、

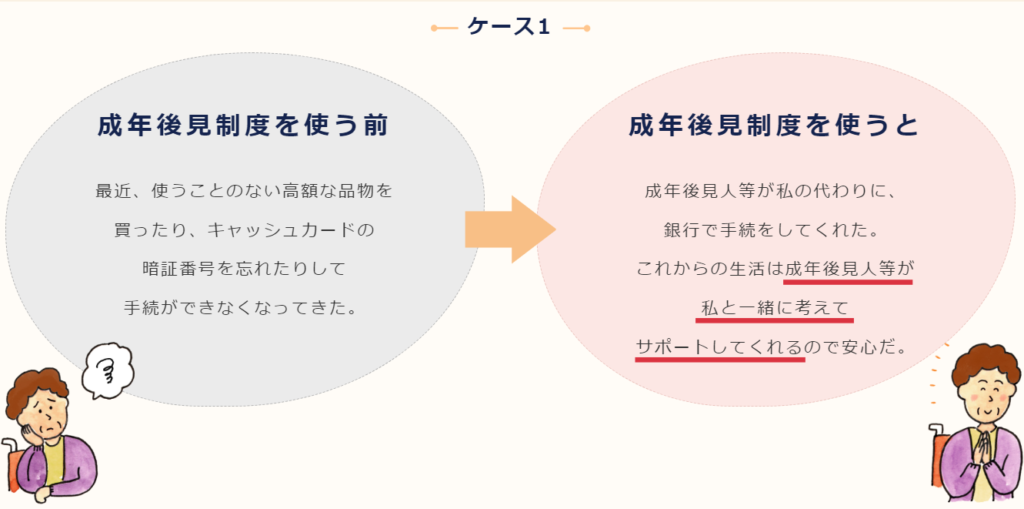

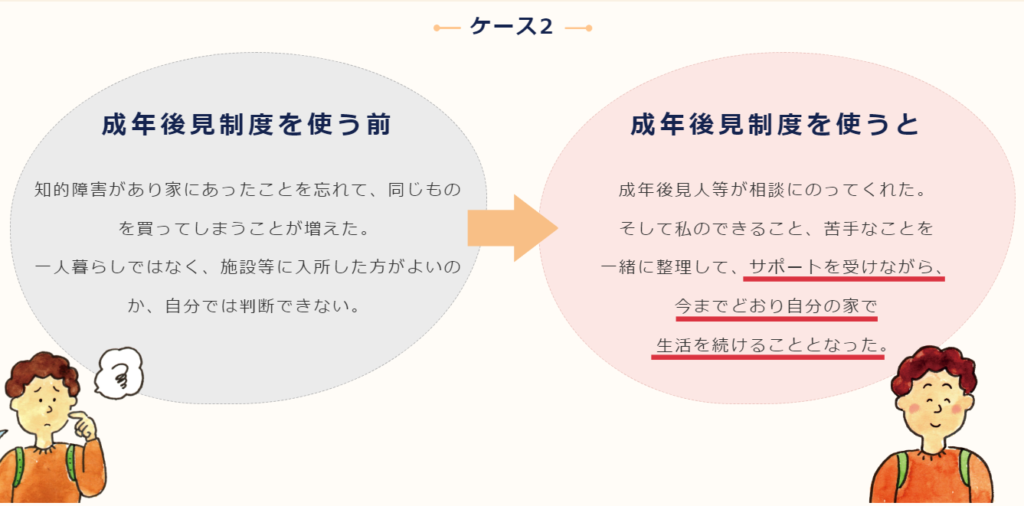

「成年後見人等が私と一緒に考えてサポートしてくれる」

引用元:成年後見制度とは(ご本人・家族・地域のみなさまへ) | 成年後見はやわかり (mhlw.go.jp)

「サポートを受けながら、今までどおり自分の家で生活を続けることになった」

引用元:成年後見制度とは(ご本人・家族・地域のみなさまへ) | 成年後見はやわかり (mhlw.go.jp)

と制度の紹介をしています。

中には、成年後見人のお陰で、これまで通りの生活を送れる人もいるのかもしれません。

が、、、実態は、真逆です。

詳しく説明していきます。

成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは

裁判所にお願いして、成年後見人をつけられた人(つまり、痴呆になった人)を「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」といいます。

成年後見人の仕事

民法によって定められている成年後見人の職務・仕事は、

- 被後見人の療養看護(りょうようかんご)(以前の身上監護(しんじょうかんご))

- 被後見人の財産管理

の2つです。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

(財産の管理及び代表)

第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

成年後見人は、この2つの職務について、毎年、後見事務報告書を裁判所に提出する義務があります。

根拠となるのは、民法第863条です。

(後見の事務の監督)

第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

ただ、成年後見人は、後見事務報告書を提出する義務があるだけです。

つまり、裁判所は、提出されたかどうかについては確認しますが、報告書の内容を確認する義務は無いので、いちいちチェックしません。

成年後見人が杜撰な仕事をしていても、裁判所は何ら責任を負いません。

それじゃあ、裁判所に提出される後見事務報告書の内容は、誰が確認するの?

現状では、後見事務報告書の内容を確認する義務は誰にもないの。

提出だけさせて誰も確認しないの?

今の民法では、裁判所は「調査することができる」と定められていて、義務ではないの。

報告内容を誰も確認しないのに、提出する意味はあるの?

いわゆる「届出制」と同じで、届け出ていればいいという仕組みを採用しているのね。事前に内容を確認して許可する「許可制」ではないから、事後に何か問題があって初めて確認するの。

成年後見人の仕事:療養看護(りょうようかんご)

成年後見制度で一番勘違いされていて、家族と後見人の間でトラブルが多いのが、療養看護(以前の「身上監護(しんじょうかんご)」)です。

療養看護は、被後見人の身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるように、利用契約などの契約締結を行うことです。

成年後見人が、実際に、食事の世話をしたり、介護したりといった被後見人の面倒を看ることは一切ありません。

つまり、成年後見制度を利用しても、被後見人の面倒は家族がこれまで通り看る必要があります。

一方、お金は成年後見人が管理することになるので、制度利用前のように、自由にお金を使うことができなくなります。

また、成年後見人の実際の仕事内容はチェックされないため、成年後見人が親身になって、被後見人本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮したり、相談にのってくれることはまずありません。

成年後見人は、後見事務報告書さえ出していれば、報酬をもらえるからです。

例えば、私の叔父がそうでしたが、一度施設に入れられたら、状況が変わっても、状況に応じて施設を変えたりすることには、成年後見人は一切応じてくれませんでした。

また、入所している施設や病院も、退所されたら収入が減ってしまうため、転院の相談に快く応じてはくれませんでした。

ましてや、入所費用を払うのが後見人となれば、病院や施設は、お金について権限のない家族の相談などには聞く耳を持ってくれません。

裁判所に相談すればいいのでは?と思うかもしれませんが、裁判所には、後見人の実際の仕事内容を確認・調査する義務はありません。

そのため、裁判所に相談しても、担当書記官から「後見人がちゃんとやってます」と言われるか、「後見人に伝えます」と言われるだけで、裁判所は何もしてくれません。

法律では、成年後見人はどんな仕事をすることになっているの?

民法858条では、後見人の仕事は、生活、療養看護及び財産の管理に関する「事務を行う」こととなっているの。あくまで、仕事は「事務を行う」ことだから、被後見人に本当に必要な医療、サービスである義務は無いの。

被後見人の症状や生活面に関しては、何も定められていないの?

民法858条では、被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に「配慮しなければならない」と定められているわ。履行義務(=行う義務)ではなく、あくまでも、配慮義務だから、何かしら配慮していれば問題ないことになるわ。

成年後見人の仕事:財産管理

財産管理は、文字通り、預金通帳、現金等、被後見人の全財産を管理することです。

成年後見人が決まったら、成年後見人に被後見人の全財産を預けます。

建前は、「管理」ですが、後見人がどのように財産管理するかについて裁判所はチェック義務がないため、後見人は好き放題使える状況です。

定期預金の解約、保険の解約等も、成年後見人の一存で、自由に行うことができます。

成年後見人の仕事:被後見人の不動産の売却等

成年後見人は、被後見人の全財産を管理する権限を与えられるため、現預金だけでなく、不動産、株式といった一切の財産について、成年後見人の一存で、自由に処分(=売却等)することができます。

被後見人の不動産の処分ですら、成年後見人は裁判所の許可なく、自由にできる制度です。

私の叔父には、毎年1000万円の家賃収入があり、預金も1億近くあったので現金が足りない状況はありませんでしたが、後見人弁護士は、特に必要もないのに、古いという理由だけで満室のアパートを退去費用を払って追い出して解体したり、被後見人の土地を売却したりしていました。

ちなみに、後見人は、土地を売却したり、不動産を解体したりすれば、その分報酬を追加でもらえます。

ただし、居住用不動産(=自宅)の処分(=解体、売却等)については裁判所の許可が必要ですが、裁判所は許可申請の中身はチェックしないので、形式的に問題無ければ、ほぼ100%許可されます。

つまり、居住用不動産の処分許可申請があった際、裁判所が、例えば、

- 自宅を処分して良いか被後見人に直接確認する。

- 自宅の必要性について独自に検討する。

等は一切しません。

「自宅は必要無いので処分します」と後見人から申請があれば、裁判所はその事実のみに基づき、処分を許可します。

私の叔父の自宅も解体されてしまいましたが、処分理由は、

- 叔父に退院する見込みがないこと

- 自宅が古くなって危険

ということでしたが、許可申請書に医師の診断書などは添付されていませんでした。

叔父が亡くなってから初めて明らかになりましたが、叔父は任意入院だったため、実はいつでも退院できる症状でした。

自宅不動産の管理義務があるのは、ほかでもない後見人です。

にもかかわらず、管理を怠り必要な修繕を行わなかったせいで人が住めないような危険な状況にしたことを処分許可申請の理由としていることに驚きましたが、もっと驚いたのは、裁判所が処分許可したことです。

裁判所は、被後見人本人の意思を確認したり、医師の診断書を確認したり等、申請内容に関する必要な事実確認は何も行わず、形式的に問題なければ、全て許可しているわけです。

認知症や精神障害者を保護する目的でできた制度とは、とても思えません。

構想理念は立派ですが、運用のための実務手順がまったく確立されておらず、民間企業なら、とっくに倒産しているような杜撰運用されているのが、後見人制度の実態です。

成年後見人制度まとめ

- 成年後見人はお金の管理と、医療機関等の利用契約等の手続きしかしない。

- 家族は面倒を看続けることになる一方、お金は自由に使えなくなる。

- 家庭裁判所は、後見人の職務遂行状況をチェックする義務が無い(わかりやすく言うと、事務報告書は一応出してねと言うが、中身は見ない。後見人は選んだら後は基本知らん状態)。

- 成年後見人の仕事ぶりをチェックする機能が無いので、成年後見人は、自由に財産を使っても基本バレないし、被後見人の生活や治療、介護に関しては基本無関心(所詮、赤の他人なので親身ではない)。

- 被後見人の財産に不動産がある場合でも、不動産経営経験の無い後見人が普通に選ばれる。

というのが、実際の制度運用の実態です。

しかも最も恐ろしいのが、成年後見人は、一度選任されたら、まず解任できません。

解任についてはまた別記事で解説しますが、私の場合、後見人が5000万円以上横領していたので返還請求して返してもらった事実を基に、解任審判の申立てを2度しましたが、2度とも解任されませんでした…。

裁判所の見解は、横領は「不適切」だけど返したんだから解任事由にはならないそうです。それほど、解任することは難しいです。

成年後見人制度のデメリットについては、別の記事にまとめています。

この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!

コメント