どうも、もりくみこです。

今回は、成年後見人選任後は、裁判所は何もしてくれないことについて、私の叔父の実体験を基にお話していきます。

成年後見人制度の闇:裁判所は基本的に何もしてくれない

成年後見人は裁判所が選任するので、何かあれば裁判所が責任を持って色々やってくれると思っている人は多いと思います。

私も、その一人でした。

しかし実際は、裁判所は、請求されたり申し立てられたりしたことについてしか審理できない機関です。

そのような裁判所の原理を「弁論主義」と言います。

「弁論主義」とは、簡単にいえば

- 請求の当否の判断に用いる事実や証拠は、当事者が提出したものに限る

- 裁判資料(主張や立証)の収集・提出は当事者の責任と権能

- 裁判所は当事者の主張していない事実を破結の基礎として採用できない

という原則です。

もちろん、裁判官が職権で調査することも可能ですが、職権調査が行われることはほとんどありません。

成年後見人制度においても、「後見人をつけてください」という申し立てがあって初めて、裁判所は成年後見人を選任することができます。

逆に、後見人を解任する場合も、「後見人を解任してください」という申し立てがあって初めて、裁判所は解任するかどうか審判することができます。

つまり、裁判所が自発的に成年後見人の職務状況を確認して、「この成年後見人は仕事をちゃんとやっていない」という理由で成年後見人を解任することはしません。

その理由は、成年後見人制度における裁判所の役割を定めた民法にあります。

成年後見人制度の闇:裁判所の権限と役割

成年後見人制度に関して裁判所に与えられた権限は、

- 請求権者の申立てに基づいて、成年後見人や後見監督人の選任と解任をすること

- 被後見人の財産の状況を調査すること

- 成年後見人に報酬を出すこと

の3つです。

民法では、実際に次のように定められています。

(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(後見監督人の選任)

第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

(後見人の解任)

第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

(後見人の報酬)

第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

気付きましたか?

成年後見人制度に関する裁判所の役割は、全て「~しなければならない」ではなく、「~できる」と定められています。

つまり、裁判所は、例えば、

- 後見監督人の必要があっても後見監督人を選任しなくても、

- 不正行為の疑いがあっても財産状況を調査しなくても、

- 成果以上の報酬を成年後見人に与えても、

責任追及されることはないのです。

裁判所は成年後見人を選ぶだけで後は知らん!なんて、随分無責任な制度ですよね。

ちなみに、裁判所に唯一義務付けられている権限は、後見開始の審判の取消しです。

これは、被後見人の病状が回復する等、成年後見人の必要がなくなった場合、請求権者から請求があったときは、裁判所は後見人をつける決定を取り消さなければならないというものです。

当たり前のことですよね。

(後見開始の審判の取消し)

第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

これでよくお分かりいただけたと思いますが、裁判所は、成年後見人制度については、選任はするけど後は知らん!というスタンスです。

成年後見人制度の闇:裁判所は後見事務報告書の内容を確認しない

成年後見人には、毎年、後見事務報告書を裁判所に提出することが求められます。

裁判所が回収しているのだから、報告書の中身もちゃんとチェックしてくれていると思うのが普通ですが、裁判所がチェックするのは、報告書が提出されているかどうかのみです。

後見事務報告書の内容を裁判所がチェックして、成年後見人が不正を行っていないか確認することはしないということです。

法律上、不正をチェックする仕事は裁判所には求められていないから当然です。

裁判所は、後見事務報告書をただ回収しているだけです。

何か不正があるという申し立てがあって初めて、裁判所は、「どれどれ後見事務報告書を確認してみるか…」と報告書を調査するかもしれないし、調査しないかもしれないわけです。

裁判所には「調査できる」権限があるだけで、「調査しなければならない」義務はない以上、調査しなくても裁判所には何も責任は生じません。

さらに、蓋を開けてみたら、辻褄の合わない杜撰な財産管理の報告書を目の当たりにすることになったとしても、後見資料は「原則非公開」を理由に裁判所は開示しなくてもいいわけです。

うっかり開示して、裁判所の責任問題になったらそれこそ一大事です。

そのため、裁判所は資料の開示についてはかなり慎重で、重要証拠となる資料を開示することはまずありません。

自分が派遣した社員の仕事内容をチェックしていなければ、民間企業ならとっくに責任問題になってますよね。

成年後見人が不正行為を行っていたとしても、誰かがその事実を申し立てない限り、裁判所は何もしません。

また、例え不正行為の申し立てがあっても、裁判所は調査「できる」だけで調査する義務はないので、調査しなくても裁判所は何ら責任を負わないのが成年後見人制度です。

【限定公開】実際に不正を行った成年後見人の後見事務報告書

実際に開示された後見事務報告書を見れば、裁判所が提出された報告書を何もチェックしていなのは明らかです。

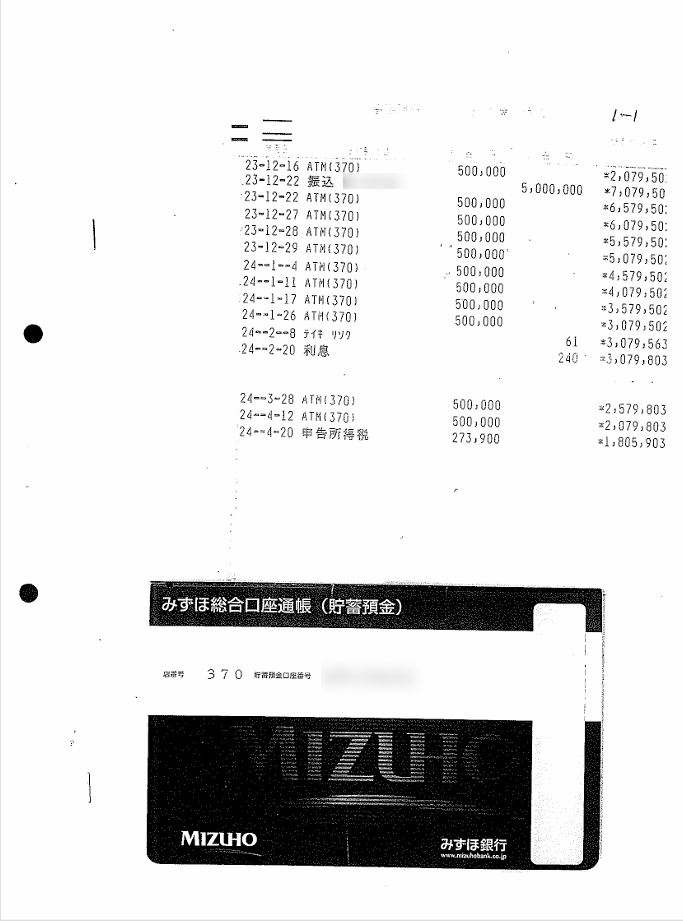

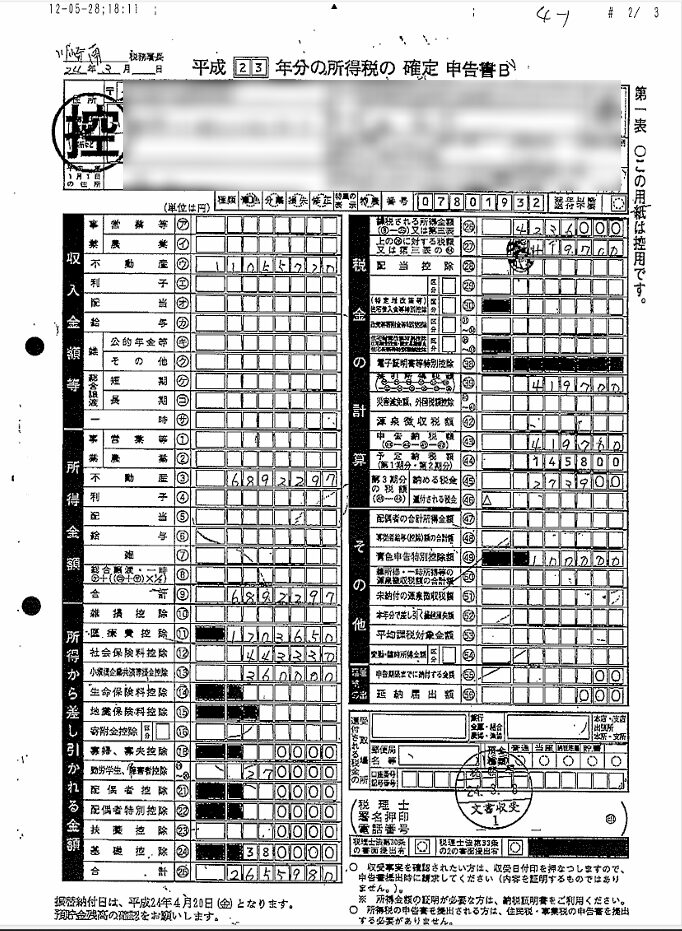

実際に、私が開示請求して開示された、平成23年度の後見事務報告書(平成24年6月1日受付)を見てみましょう。

下記が財産目録2ページ目です。

財産目録のこのページだけでは、裁判所が報告書の内容を確認していたのか知ることはできません。

しかし、上記財産目録の「3 預貯金・現金・株式」の資料番号「1-1」の資料を見れば、裁判所が報告書の内容を何もチェックしていないことが明らかです。

まず、上記「1-1」の資料では、被後見人のみずほ銀行口座の平成23年12月16日から平成24年4月20日までの約4か月分の記録しかありません。

本来であれば、前回の報告書が提出されてから、1年分の記録を確認する必要がありますが、裁判所が成年後見人に追加資料の提出を求めた記録はありません。

次に、提出された通帳写しのコピーの文字が薄くて分かりづらいですが、平成23年12月16日から平成24年4月12日までの4ヶ月間に、ATMで引き出せる金額の最高額である50万円が合計11回、つまり、550万円が引き出されています。

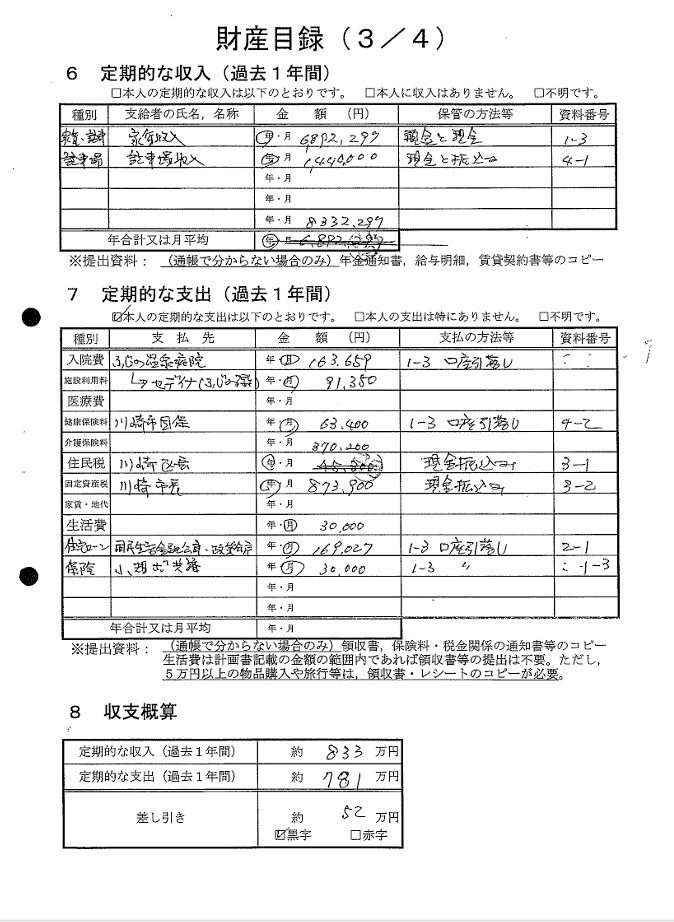

この550万円の支出はどのように報告されているのか、ここで、財産目録の3ページ目を確認してみます。

財産目録3ページ目「7 定期的な支出(過去1年間)」を確認しても、住民税370,200円、固定資産税873,900円が現金振り込みされた以外は、すべて口座引き落としです。

そのため、「7 定期的な支出(過去1年間)」を確認しても、550万円の現金が必要だった事実は何もありません。

しかし、裁判所が550万円の引き出しについて説明を求めた記録はありません。

また、定期的な支出の合計額が記載されていませんが、「8 収支概算」の定期的な支出の欄には、約781万円と記載されているだけで、内訳も領収書の添付も何もありません。

本来の財産管理であれば、支出については少なくとも領収書を確認しますが、裁判所が成年後見人に内訳等について確認した記録は何もありません。

ちなみに、少し話は逸れますが、成年後見人には、民法で「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」が課されている以上、上記のような杜撰な財産管理は明らかな義務違反ですよね。

※善管注意義務:「善良な管理者の注意」のことで、社会通念上あるいは客観的に見て当然要求される注意を払う義務のことです。成年後見人は被後見人の財産管理に当たり、「自己の財産におけるのと同一の注意義務」では足りないということです。

第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(委任及び親権の規定の準用)

第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

裁判所が後見事務報告書を確認して見逃したとは考えにくいので、裁判所はただ報告書を回収しているだけだと考えられます。

仮に、裁判所が後見事務報告書の内容を確認していたら、成年後見人の財産管理が善管注意義務に違反していることが明らかになり、職権で解任していたはずです。

ただ、先ほど述べたとおり、裁判所は「解任できる」と定められているだけなので、成年後見人の制度上、解任しなくても責任追及されることはありません。

回収するだけで何もしない裁判所が後見事務報告書を回収するのは、制度上の明らかな欠陥です。

確かに法律で定められてはいませんが、裁判所が後見事務報告書を回収している以上、裁判所には、成年後見人が善管注意義務違反をしていないかについて確認する義務があることを一般的には期待しますよね。

話を戻しますが、次に、財産目録3ページ目「6 定期的な収入(過去1年間)」の駐車場収入の資料番号「4-1」の資料を確認してみましょう。

財産目録3ページ目「6 定期的な収入(過去1年間)」では、家賃収入が6,892,297円、駐車場収入が1,440,000円、収入の年合計が8,332,297円と報告されています。

しかし、上記資料「4-1」の確定申告書を見ると、平成23年度の不動産収入11,055,720円となっています。

不動産収入には当然、家賃だけでなく駐車場収入も合算された収入です。

そのため、成年後見人が報告した年の収入の合計額8,332,297円は、実際の収入よりも270万円余り少なく報告されています。

しかし、この点について、裁判所が成年後見人に確認した記録は何もありません。

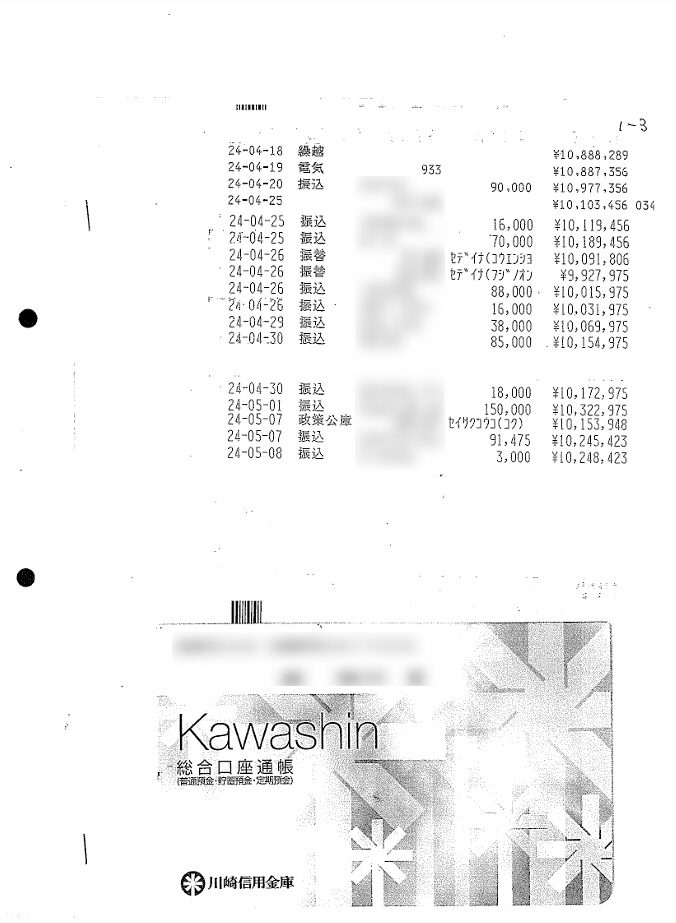

また、家賃の振込口座だった資料「1-3」の資料を見てみましょう。

この口座の通帳の写しもみずほ銀行の通帳写しと同様に、本来は直近1年分の記録の提出が必要ですが、平成24年4月18日から5月8日までのたった約2週間分の記録しか提出されていません。

しかし、裁判所が成年後見人に追加資料の提出を求めた記録は、当然ありません。

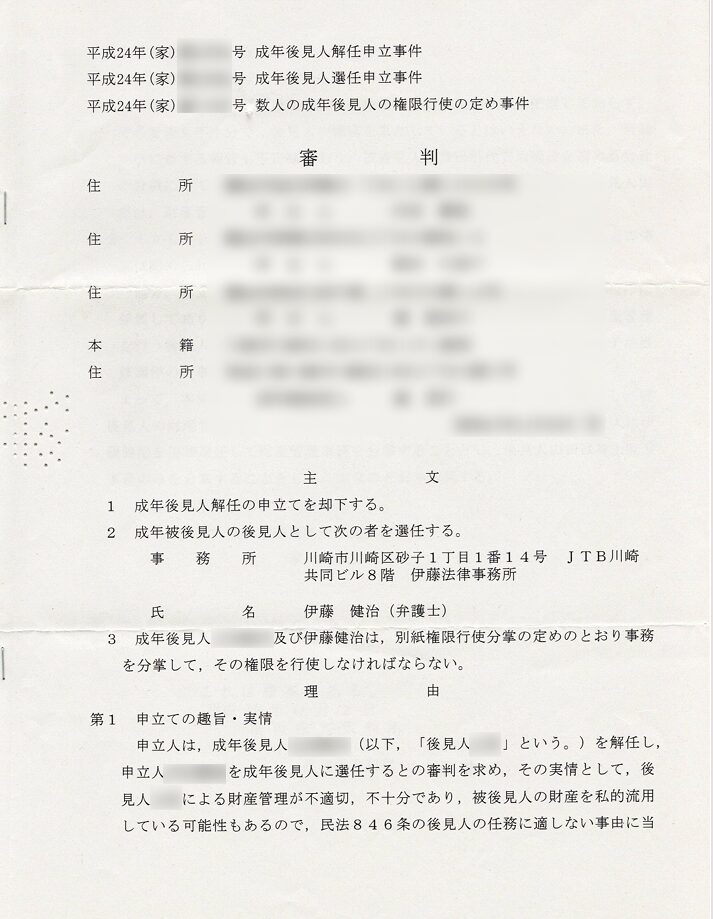

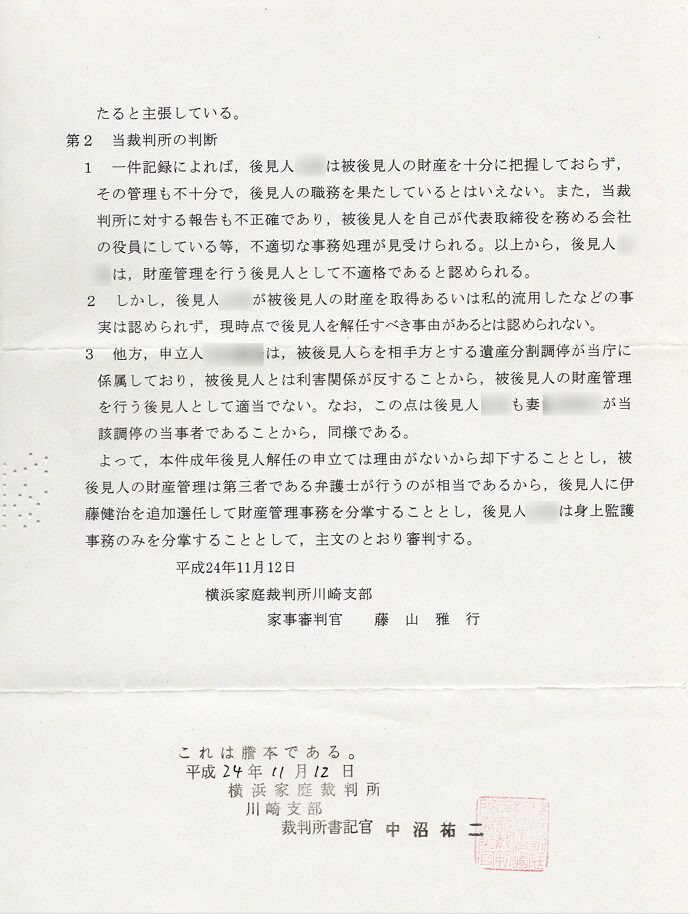

【裁判記録公開】不正の疑いのある成年後見人を解任しない裁判所

これまでお伝えしてきたように、叔父の後見事務報告書を確認したところ、成年後見人による杜撰な財産管理が明らかになりました。

そもそも、なぜ私が成年後見人の不正を疑うようになったかというと、被後見人の母(私にとっての祖母)の遺産分割協議の話し合いがきっかけでした。

被後見人と被後見人の母の不動産収入等の財産を管理していた成年後見人とその妻(被後見人の姉)は、先ほどの後見事務報告書と同じように、遺産分割協議の際、通帳の最後のページのコピーだけを提示して話し合いを強引に進めようとしました。

こちらとしては当然、遺産の着服を疑います。

被後見人の母の口座取引履歴は、相続人であれば銀行から取り寄せることができます。

そこで、口座の取引履歴を取り寄せて調べたところ、6000万円余りの使途不明金(=着服金)があることが判明しました。

被後見人の母の財産を着服していたのであれば、一緒に管理していた被後見人の財産も横領しているだろうと思い、裁判所に対して、これまでの全ての後見事務報告書の開示請求をしました。

その結果、開示されたのは上記のとおり、直近の平成23年分の報告書のみでした。

開示された通帳記録が不十分なせいで、成年後見人が叔父の現預金を着服している証拠としては不十分と言わざるを得ません。

しかし、全ての資料は裁判所ががっちり管理しており開示されない以上、裁判所を信頼していた当時の私は、裁判所に対して問題提起することで、裁判所が職権で調査をして、成年後見人を当然解任するだろうと考えていました。

しかし、実際下された審判は、杜撰な管理だけど、解任するまでではないというものでした。

常識的に考えて、ちゃんと管理できる人は、報告書もちゃんとしています。

杜撰な報告をする人は、管理も杜撰です。

それにもかかわらず、裁判所の判断は、成年後見人を解任せず、その代わり財産管理の職務を外し、身上監護(現在の療養看護)の職務のみとして、財産管理については、別途弁護士が選任されました。

実際の審判はこちらです。

被後見人のために使った記録が何も無いのに550万円も口座から引き出されているのに「被後見人の財産を取得あるいは私的流用したなどの事実は認められず」という裁判所の判断は常識的に考えてあり得ません。

財産管理を行うようになった伊藤弁護士にこれまでの経緯を話して、叔父の現預金を確認してもらったところ、5000万円余りの使途不明金(=着服金)があることが判明しました。

その後の調べで明らかになりましたが、成年後見人の妻(被後見人の姉)がボストンバッグに入れて自宅に保管していたようです。

今回成年後見人解任を申し立てたお陰で、使途不明金を取り戻すことができたため、成年後見人による横領は未遂に終わりました。

しかし、これは、立派な取得ではないのでしょうか。

このように、一度、成年後見人が選任されると、被後見人の存命中は金融機関から口座取引履歴を取り寄せることができないので、解任することはほぼ不可能なことがお分かりいただけたと思います。

ちなみに、伊藤弁護士は成年後見人を告発することもなく、身上監護のみをやることになった成年後見人に指示されるまま、叔父の不動産を処分して、判明しているだけで1000万円余りの報酬を得ています。

成年後見人が不動産を処分するのは、成年後見人の報酬と大きく関係しています。

これについては、「成年後見人の報酬が自己申告制なのは利益相反」で詳しくお話します。

さらに、身上監護をやることになった成年後見人は、叔父が精神病院を退院できるようになった後も、精神病院の閉鎖病棟に10年以上入院させ続け、後見人報酬を受け取っています。

成年後見人制度の闇:不正の証拠は裁判所ががっちり保護

百歩譲って、裁判所が後見事務報告書の内容をチェックしないのは仕方ないとしましょう。

ところが、被後見人の親族が成年後見人の不正行為を疑って、その証拠をつかもうとして裁判所に対して、後見事務報告書や確定申告書、通帳の写しの開示を求めても、裁判所は、基本的に開示しません。

その理由は、成年後見制度は、普通の裁判と違って「原則非公開」だからです。

そして、開示請求された資料を開示するかどうかは、裁判所に一任されています。

つまり、資料を開示するかどうかは、担当裁判官の一存で決められます。

さらに、開示請求された資料を開示しなくても、資料を開示しない理由を提示する義務もないのです。

成年後見人が杜撰な報告をしても、被後見人の財産を取得しても、裁判所が証拠をがっちり保護して開示しなければ、成年後見人制度が不正の温床になるのも当然です。

成年後見人が不正行為を行っていることを証明する資料は、裁判所にしか保管されていないのに、その資料さえ開示されなければ、実際に成年後見人の不正を暴くことはほぼ不可能です。

特に、被後見人が生存している間は、裁判所は、個人情報保護の観点から、資料の開示請求を行ってもほとんどの資料は開示されません。

被後見人の存命中は、金融機関から口座の取引履歴を取り寄せることができるのは、成年後見人だけです。

親族がいくら請求しても、金融機関は一切対応してくれません。

つまり、成年後見人の横領等が明るみに出るのは、少なくとも被後見人が亡くなってからです。

被後見人が亡くなって初めて、親族が相続人として金融機関から口座の取引履歴を取り寄せることができるようになり、そこでようやく横領の証拠を裁判所に提示することができて、横領の事実が発覚するわけです。

被後見人の財産管理が成年後見人に一任されている以上、被後見人が生きている間は、被後見人の財産を自由にできるのは成年後見人だけなのです。

自分の財産を赤の他人が自由にできる成年後見人制度は、恐ろしい制度ですよね。

成年後見人制度の闇:成年後見制度は被後見人の財産権を侵害

ということで、今回は、

- 裁判所は後見事務報告書を回収するだけ

- 裁判所は、後見事務報告書の内容は何も確認しない

- 後見資料は原則非公開

- 後見資料の開示請求をしても、資料を開示するかどうかは裁判所に一任されている

- 請求があった資料を開示しなくても、裁判所は責任を問われない

- 請求された資料を開示しなくても、裁判所は開示しない理由を提示する義務はない

ことについてお話してきました。

誰にも何も言われないなら、誰でも、他人の財産を自由に好き勝手使うのは当然です。

成年後見人に被後見人の財産を単独で自由に使える権限を成年後見人に与えている成年後見制度は、憲法第29条で保障された財産権を侵害する制度であり、憲法違反だと言えます。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

成年後見人の報酬が自己申告制なのは利益相反

成年後見人の報酬は自己申告制ですが、これは明らかな利益相反です。

すなわち、成年後見人は、自分でやった仕事に対して、自分で自由に報酬金額を決められるのです。

例えば、被後見人の叔父には毎年1000万円の不動産収入があり、預貯金も1億円以上あり、成年後見人により精神病院に入院させられているため、所有している不動産を売却する必要はありません。

しかし、成年後見人の報酬は、現預金の金額が基本になるため不動産をいくら所有していても成年後見人の報酬は上がりません。

そこで、成年後見人は、被後見人の不動産を売却して現預金を増やします。

不動産を売却すれば、売却についても報酬を得られて一石二鳥なわけです。

実際、伊藤弁護士も叔父の土地を売却した年に、630万円余りの報酬を得ています。

これが、成年後見人の報酬の実態です。

形式上は、成年後見人が報酬付与を裁判所に申し立てて、裁判所が報酬を与えることになっています。

しかし、これまで見てきたように、裁判所は、成年後見人の職務内容や仕事状況を確認しません。

そのため、成年後見人の言い値で成年後見人は報酬を得ることができるのです。

成年後見人が自分で報酬額を決められる成年後見人制度は、明らかに利益相反で被後見人の財産権を侵害していますよね。

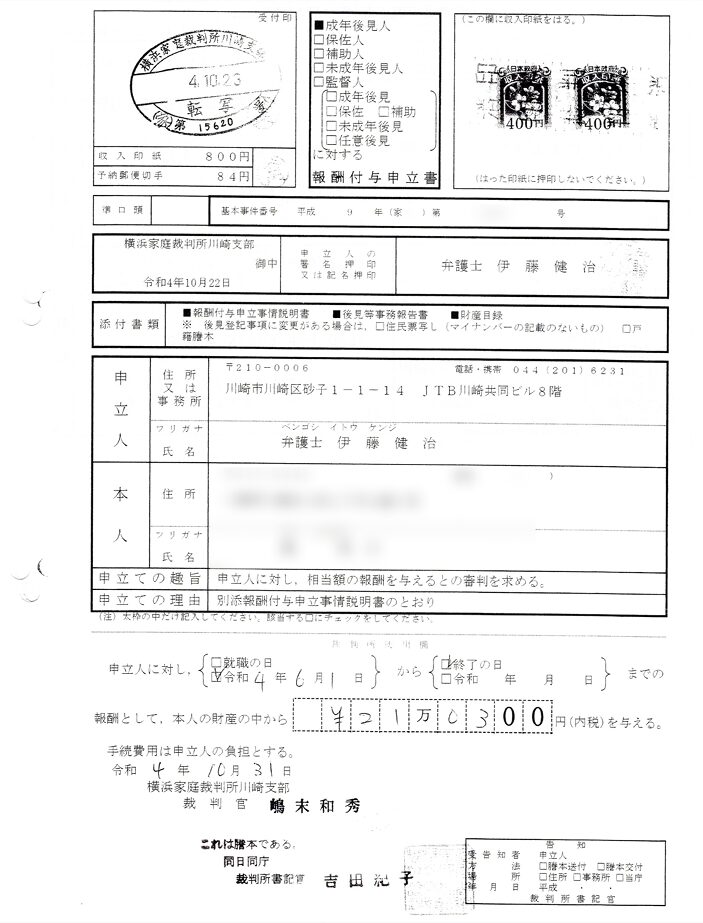

【限定公開】実際の後見報酬付与申立書

叔父が亡くなったのは令和4年8月24日です。

伊藤弁護士は、約2ヶ月分の報酬として21万300円をもらっています。

事情説明書は開示されていないので、上記報酬が何に対する報酬なのか詳細は分かりません。

不動産の管理手数料や税理士報酬に鑑みても、正直もらい過ぎです。

このように、被後見人の財産を単独で自由に使える権限を成年後見人に与える成年後見制度は、被後見人の財産権を侵害し、憲法違反なので、直ちに廃止されるべきだと考えます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。

コメント